2024年12月19日

2025年後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、『怪談』などで有名な文豪・小泉八雲の妻セツをモデルとした物語です。

主人公である松野トキ役を髙石あかりさん、小泉八雲をイメージした夫レフカダ・ヘブン役を「SHOGUN 将軍」に出演したトミー・バストウさんが演じます。

「ばけばけ」は二人にとって運命の出会いの場所である、明治時代の松江市が主な舞台となります。

八重垣神社や松江城山稲荷神社など、八雲やセツゆかりの場所でロケが行われ、ドラマの約7割が松江でのシーンとなるようです。

ギリシャで生まれアイルランドで幼少期を過ごし、1890年に来日したラフカディオ・ハーンは、松江で出会った士族の娘セツと結婚。

言葉や文化の違いを乗り越えて温かい家庭を築いたハーンは、後に帰化して「小泉八雲」を名乗り、『怪談』『知られぬ日本の面影』など数々の名作を生みだします。

八雲にとって松江での暮らしは、約1年3ヶ月という短い期間でしたが、日本の美しい文化や精神、そしてセツと出会った忘れがたい場所でした。

CONTENTS

日本文化に興味を持って来日した小泉八雲

小泉八雲ことパトリック・ラフカディオ・ハーンは、1850年にギリシャのレフカダ島でアイルランド出身の父と、ギリシャ人の母の間に誕生しました。

幼い頃にアイルランドへ移りますが、両親は離婚、また事故で左目を失明し、さらに八雲を引き取って育てた大叔母の破産など、苦労多い幼少期を過ごします。

19歳で単身アメリカへ渡り、やがてジャーナリストとして認められるようになります。

ニューオリンズの万博で日本文化に出合い、また英訳された『古事記』を読んでさらに日本に興味を深め、1890年ついに出版社の通信員として日本の土を踏みます。

しかし出版社とのトラブルから通信員の契約は破棄、結局不思議な縁で八雲は尋常中学校の英語教師として島根県に赴任することになります。

幼い頃にアイルランドへ移りますが、両親は離婚、また事故で左目を失明し、さらに八雲を引き取って育てた大叔母の破産など、苦労多い幼少期を過ごします。

19歳で単身アメリカへ渡り、やがてジャーナリストとして認められるようになります。

ニューオリンズの万博で日本文化に出合い、また英訳された『古事記』を読んでさらに日本に興味を深め、1890年ついに出版社の通信員として日本の土を踏みます。

しかし出版社とのトラブルから通信員の契約は破棄、結局不思議な縁で八雲は尋常中学校の英語教師として島根県に赴任することになります。

松江に到着した八雲が見た大橋周辺の風景

八雲は、1890年8月に松江大橋南詰にあった船着き場に汽船で到着しました。

そして最初の宿として、大橋川沿いの富田旅館に約3ヶ月宿泊します。

この頃体験した松江の光景を、八雲は著書『神々の国の首都』の中で活き活きと描写しています。

町の空に響く寺の鐘の音や、朝日に輝く大橋川の水面、霞たなびく山並み、そして、松江大橋を渡って行き来する人々の下駄の音の響きなど、ワードペインターと評される八雲の文章を通して、まるで自分が当時の松江に立っているかのような、みずみずしい感動が伝わってきます。

そして最初の宿として、大橋川沿いの富田旅館に約3ヶ月宿泊します。

この頃体験した松江の光景を、八雲は著書『神々の国の首都』の中で活き活きと描写しています。

町の空に響く寺の鐘の音や、朝日に輝く大橋川の水面、霞たなびく山並み、そして、松江大橋を渡って行き来する人々の下駄の音の響きなど、ワードペインターと評される八雲の文章を通して、まるで自分が当時の松江に立っているかのような、みずみずしい感動が伝わってきます。

■住所:島根県松江市白瀉本町・末次本町

■問合せ:0852-55-5214(松江市観光振興課)

■問合せ:0852-55-5214(松江市観光振興課)

富田旅館から、宍道湖が見える二番目の住まいに引っ越した八雲は、初めて経験する大雪の冬に風邪を引いて倒れてしまいました。

その八雲の身の周りの世話をするために、住み込みの女中としてやってきたのがセツでした。

セツは松江藩の上級士族の娘として生まれましたが、明治維新によって侍の時代が終わると、赤貧の生活を余儀なくされ、苦労しながら懸命に働き家族を支えていました。

八雲はセツの献身ぶりにいたく感銘を受け、二人はしだいに距離を縮めていきます。

その八雲の身の周りの世話をするために、住み込みの女中としてやってきたのがセツでした。

セツは松江藩の上級士族の娘として生まれましたが、明治維新によって侍の時代が終わると、赤貧の生活を余儀なくされ、苦労しながら懸命に働き家族を支えていました。

八雲はセツの献身ぶりにいたく感銘を受け、二人はしだいに距離を縮めていきます。

八雲とセツが暮らした家・小泉八雲旧居

八雲とセツは結婚し、松江城北側の堀沿いにある武家屋敷に移り住みます。侍の屋敷に住みたいという念願がかない、また小さいながらも立派な庭園もあって、八雲はたいそう気に入っていたようです。

言葉ではずいぶん苦労したと思われますが、やがて二人は「パパさん、ママさん」といった独特な「へるん言葉」で会話するようになります。

物語好きのセツが語る日本の伝説・奇談に魅了された八雲は、これを再話文学として執筆していくようになり、後に『怪談』をはじめとする数々の作品が誕生していきます。

小泉八雲旧居には、八雲が愛した枯山水の庭園や、執筆用に特注した背の高い机など、当時の二人の暮らしの面影が残っています。

言葉ではずいぶん苦労したと思われますが、やがて二人は「パパさん、ママさん」といった独特な「へるん言葉」で会話するようになります。

物語好きのセツが語る日本の伝説・奇談に魅了された八雲は、これを再話文学として執筆していくようになり、後に『怪談』をはじめとする数々の作品が誕生していきます。

小泉八雲旧居には、八雲が愛した枯山水の庭園や、執筆用に特注した背の高い机など、当時の二人の暮らしの面影が残っています。

■住所:島根県松江市北堀町315

■問合せ:0852-23-0714

■問合せ:0852-23-0714

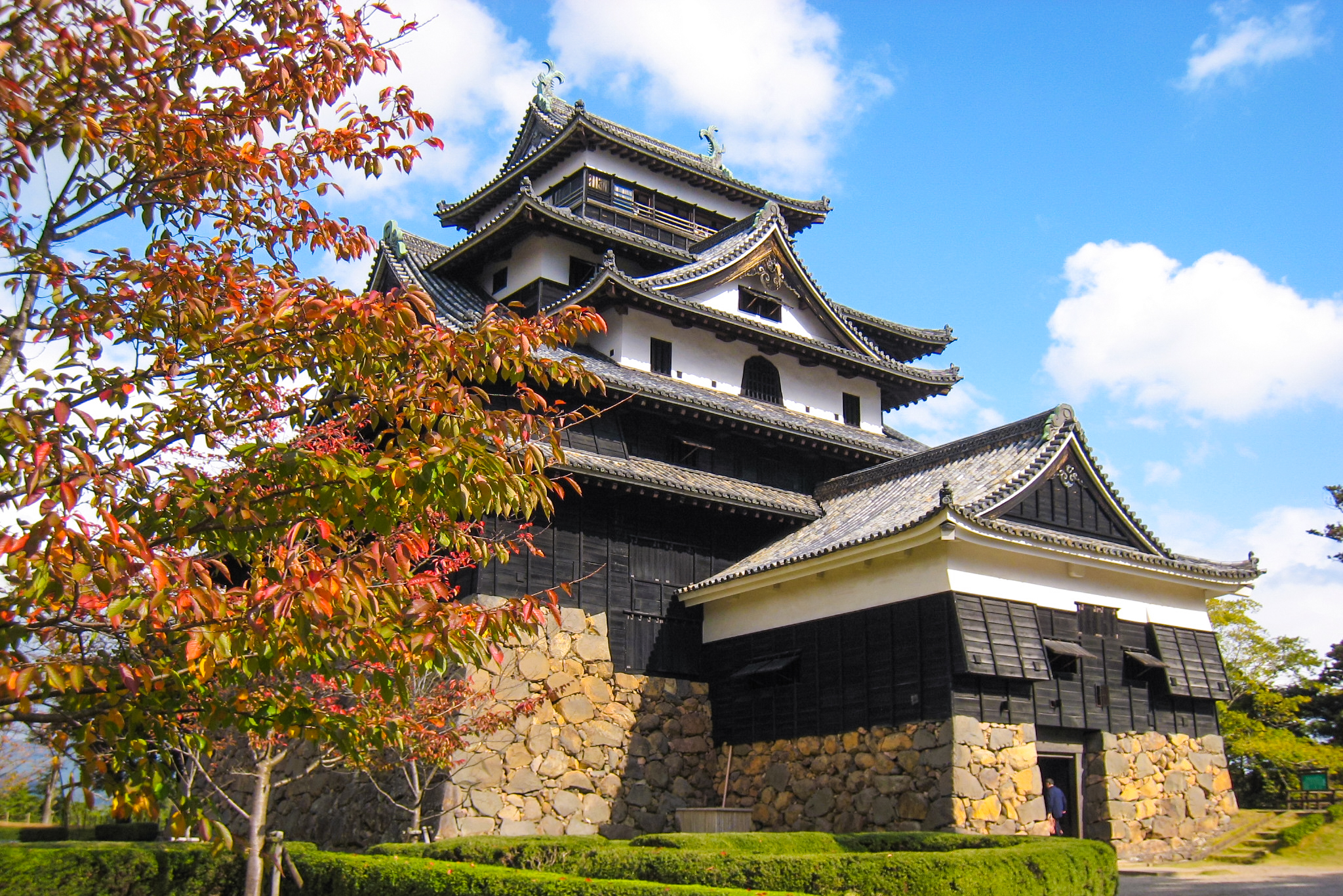

松江城周辺が八雲の散歩コース

松江城の堀端から周辺を散歩するのが、八雲の日課であり日々の楽しみでした。

松江城の天守閣から眺める、夕日に照らされた宍道湖や嫁ヶ島の優美な光景は筆舌に尽くしがたいと絶賛したといいます。

松江城を中心とした周辺は、北側の塩見縄手に小泉八雲旧居や武家屋敷などが並び、また堀には堀川遊覧船がめぐるなど、城下町の風情が感じられる場所です。

松江城の天守閣から眺める、夕日に照らされた宍道湖や嫁ヶ島の優美な光景は筆舌に尽くしがたいと絶賛したといいます。

松江城を中心とした周辺は、北側の塩見縄手に小泉八雲旧居や武家屋敷などが並び、また堀には堀川遊覧船がめぐるなど、城下町の風情が感じられる場所です。

城山稲荷神社の石狐

城山稲荷神社は、初代松江藩主・松平直政によって勧請されました。

境内には1000体以上、八雲の当時は2000体以上の狐の石像があり、八雲の散歩コースの中でもお気に入りの場所でした。

城山稲荷神社について八雲がこんな伝説を紹介しています。

直政公が松江に入城した際に「稲荷真左衛門」と名乗る一人の美少年が現れ、「住居を用意してくれれば城下を火難から守る」と約束して姿を消し、そうして建てられたのが城山稲荷神社だといわれます。

城山稲荷神社の火災除けのお札のご利益に感謝して、多くの人々が狐像を奉納するようになったとか。

八雲は一つ一つ表情が異なる石狐に見入っては素朴な魅力を感じていたようです。

境内には1000体以上、八雲の当時は2000体以上の狐の石像があり、八雲の散歩コースの中でもお気に入りの場所でした。

城山稲荷神社について八雲がこんな伝説を紹介しています。

直政公が松江に入城した際に「稲荷真左衛門」と名乗る一人の美少年が現れ、「住居を用意してくれれば城下を火難から守る」と約束して姿を消し、そうして建てられたのが城山稲荷神社だといわれます。

城山稲荷神社の火災除けのお札のご利益に感謝して、多くの人々が狐像を奉納するようになったとか。

八雲は一つ一つ表情が異なる石狐に見入っては素朴な魅力を感じていたようです。

■住所:島根県松江市殿町477

■問合せ:0852-21-1389

■問合せ:0852-21-1389

八雲お気に入りの月照寺

松江藩主松平家の菩提寺である月照寺も、八雲お気に入りの場所の一つでした。

自分もここに墓を建てたいとまで言うので、「あなたは大名ではないから無理ですよ」とセツに諭されたというエピソードもあります。

六代藩主の寿蔵碑は巨大な亀の石像を台座として建てられています。

この大亀が夜な夜な町へ出没したという伝説が八雲によって紹介されました。

ちなみにこの怪物亀は本当は「亀」ではなく、龍の9人の子供の一つ「贔屓」という霊獣なのだそうです。

梅雨時には約3万本のアジサイが咲き誇り、アジサイ寺としても有名です。

自分もここに墓を建てたいとまで言うので、「あなたは大名ではないから無理ですよ」とセツに諭されたというエピソードもあります。

六代藩主の寿蔵碑は巨大な亀の石像を台座として建てられています。

この大亀が夜な夜な町へ出没したという伝説が八雲によって紹介されました。

ちなみにこの怪物亀は本当は「亀」ではなく、龍の9人の子供の一つ「贔屓」という霊獣なのだそうです。

梅雨時には約3万本のアジサイが咲き誇り、アジサイ寺としても有名です。

■住所:島根県松江市外中原町179

■問合せ:0852-21-6056

■問合せ:0852-21-6056

鐘の音が記憶に残る洞光寺

洞光寺(とうこうじ)は、松江市街地南部にある丘陵地に立つ曹洞宗の寺です。

薬師堂には、戦国時代に活躍した尼子経久の守り本尊・薬師如来が祀られています。

小泉八雲が『神々の国の首都』の中で紹介している、朝の町に響く鐘の音はこの洞光寺のものでした。

八雲は月照寺とともに洞光寺を気に入り、書作の中でも度々登場します。

八雲にちなむ寺として、小泉八雲に関するイベントも時々開催されています。

薬師堂には、戦国時代に活躍した尼子経久の守り本尊・薬師如来が祀られています。

小泉八雲が『神々の国の首都』の中で紹介している、朝の町に響く鐘の音はこの洞光寺のものでした。

八雲は月照寺とともに洞光寺を気に入り、書作の中でも度々登場します。

八雲にちなむ寺として、小泉八雲に関するイベントも時々開催されています。

■住所:島根県松江市新町832

■問合せ:0852-21-5807

■問合せ:0852-21-5807

八雲との縁を暗示した八重垣神社

八重垣神社はオロチ退治で有名なスサノオノミコトとイナタヒメを祀っています。

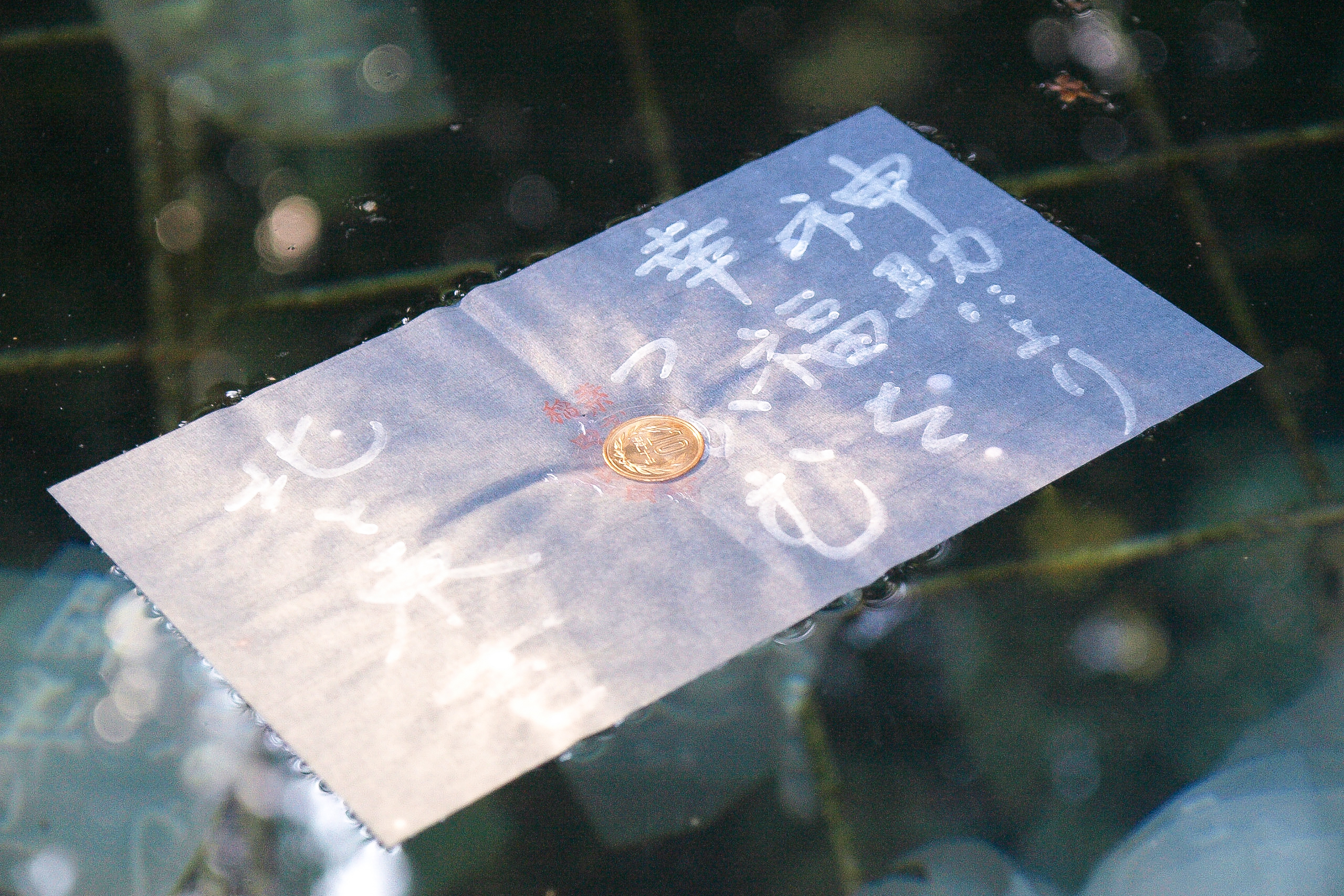

境内奥にある「鏡の池」で、和紙に硬貨を乗せて浮かべ、ご縁を占う「縁占い」が昔から人気で、八雲は著書の中でその様子を大変興味深く紹介しています。

和紙が早く沈めば早く縁があり、ゆっくり沈めば後から縁がある。近くに沈めば近くの人と、遠くに沈めば遠方の方と縁があるといいます。

セツも若い頃友だちと一緒にこの縁占いを行ったことがあり、友だちのは近くで、セツのは遠くで沈みました。後年セツはこの時を振り返り、八雲と結ばれたことに不思議な運命を感じたていたようです。

境内奥にある「鏡の池」で、和紙に硬貨を乗せて浮かべ、ご縁を占う「縁占い」が昔から人気で、八雲は著書の中でその様子を大変興味深く紹介しています。

和紙が早く沈めば早く縁があり、ゆっくり沈めば後から縁がある。近くに沈めば近くの人と、遠くに沈めば遠方の方と縁があるといいます。

セツも若い頃友だちと一緒にこの縁占いを行ったことがあり、友だちのは近くで、セツのは遠くで沈みました。後年セツはこの時を振り返り、八雲と結ばれたことに不思議な運命を感じたていたようです。

■住所:島根県松江市佐草町227

■問合せ:0852-21-1148

■問合せ:0852-21-1148

神秘の洞窟・加賀の潜戸

加賀の潜戸は、日本海の荒波による海食作用でできた島根半島の海食洞門で、新潜戸は波の穏やかな日には遊覧船で見学できます。

旧潜戸は奥行き約50mの洞穴で、幼くして亡くなった子ども達が父母のために石を積むという賽の河原伝説があり、独特なスピリチュアルな雰囲気が漂います。

かねてから行きたかった場所の一つとして、八雲はセツと一緒に訪れ、「これ以上に美しい海の洞窟はない」と絶賛しました。

生い立ちの影響からか、八雲は子どもの魂に対して特別な感情があったようで、旧潜戸の賽の河原に深い関心を示しています。

旧潜戸は奥行き約50mの洞穴で、幼くして亡くなった子ども達が父母のために石を積むという賽の河原伝説があり、独特なスピリチュアルな雰囲気が漂います。

かねてから行きたかった場所の一つとして、八雲はセツと一緒に訪れ、「これ以上に美しい海の洞窟はない」と絶賛しました。

生い立ちの影響からか、八雲は子どもの魂に対して特別な感情があったようで、旧潜戸の賽の河原に深い関心を示しています。

■住所:島根県松江市島根町加賀

■問合せ:0852-55-5722(松江観光協会島根町支部)

■問合せ:0852-55-5722(松江観光協会島根町支部)

八雲お気に入りの美保関

八雲は美保関の町を気に入って三度も訪れています。

美保神社は美保湾を望む場所に建ち、大社造りの本殿が二つ並ぶ珍しい形式の社殿です。

祭神が音楽にゆかりが深い神様と言われ、様々な楽器が奉納されています。

セツとともに宿泊した船宿「島屋」の跡地が、小泉八雲記念公園として整備され記念碑が建っています。

美保神社は美保湾を望む場所に建ち、大社造りの本殿が二つ並ぶ珍しい形式の社殿です。

祭神が音楽にゆかりが深い神様と言われ、様々な楽器が奉納されています。

セツとともに宿泊した船宿「島屋」の跡地が、小泉八雲記念公園として整備され記念碑が建っています。

■住所:島根県松江市美保関町美保関608

■問合せ:0852-73-0506

■問合せ:0852-73-0506

八雲お気に入りの出雲大社・日御碕・稲佐の浜

1890年9月、八雲は外国人として初めて出雲大社への昇殿を許されます。

アメリカ時代に英訳された『古事記』を読み、出雲神話に深い関心を持った八雲は、日本人の古代信仰が息づいている神道の中心にふれたことで、大きな感銘を受けました。

翌年には、八雲はセツや友人の西田千太郎とともに大社の町に半月ばかり滞在し、出雲大社や日御碕神社へ参拝したり、稲佐の浜で海水浴を楽しんだりしました。

当時松江から出雲大社までは、船と人力車を利用して片道7時間もかかったそうです。

アメリカ時代に英訳された『古事記』を読み、出雲神話に深い関心を持った八雲は、日本人の古代信仰が息づいている神道の中心にふれたことで、大きな感銘を受けました。

翌年には、八雲はセツや友人の西田千太郎とともに大社の町に半月ばかり滞在し、出雲大社や日御碕神社へ参拝したり、稲佐の浜で海水浴を楽しんだりしました。

当時松江から出雲大社までは、船と人力車を利用して片道7時間もかかったそうです。

■住所:島根県出雲市大社町杵築東195

■問合せ:0853-53-3100

■問合せ:0853-53-3100

雪女の伝説がある来阪神社

小泉八雲の名作『怪談』の中では「雪女」が特に有名で、物語では青梅付近を舞台として描かれていますが、元々八雲が雪女の存在を知ったのは、松江に住んでいた頃でした。

妻セツの養祖父が子供の頃、雪女に出合ったという話を聞き、大変関心を持ったようです。

当時「真冬に来阪(くるさか)神社にお参りに行く者がよく雪女を見る」という噂がありました。

その話は八雲の記憶にずっと印象深く残っていたようで、後に東京で聞いた伝説などを元に「雪女」の物語が書き上げられたと思われます。

来阪神社は島根半島の鼻高山の中腹にあり、神社からは出雲平野が一望できます。

妻セツの養祖父が子供の頃、雪女に出合ったという話を聞き、大変関心を持ったようです。

当時「真冬に来阪(くるさか)神社にお参りに行く者がよく雪女を見る」という噂がありました。

その話は八雲の記憶にずっと印象深く残っていたようで、後に東京で聞いた伝説などを元に「雪女」の物語が書き上げられたと思われます。

来阪神社は島根半島の鼻高山の中腹にあり、神社からは出雲平野が一望できます。

■住所:島根県出雲市矢尾町799番地